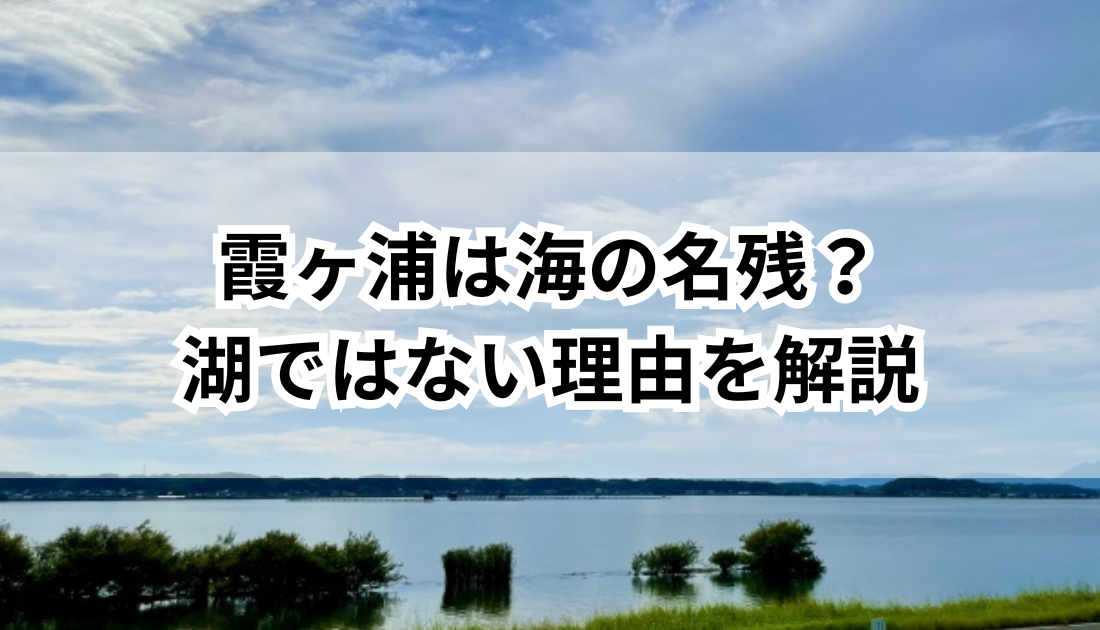

「霞ヶ浦」は利根川を経由して海と繋がっています。また、この湖は古代からその姿を大きく変えてきた歴史を持っています。約6000年前、霞ヶ浦は現在の利根川下流域や印籠沼といった地域と一体となった広大な入海の一部でした。

その後、利根川が運んだ土砂の堆積や海の影響を受ける中で、次第に陸地と分断され、現在の湖の形態に至ったとされています。

本記事では、そんな「霞ヶ浦」が湖ではないとされる理由について詳しくご紹介します。

かつて霞ヶ浦は海だった?

霞ヶ浦は、日本で琵琶湖に次ぐ2番目に大きい湖として知られています。

しかし、その起源をたどると、霞ヶ浦が現在のような淡水湖になる前は、海の一部だったという歴史があります。この事実は、霞ヶ浦が独自の地形や名前を持つ理由を理解する上で重要なポイントとなります。

霞ヶ浦の成り立ちは、関東平野が「香取海」と呼ばれる広大な内湾に覆われていた時代に遡るのです。

香取海からの変遷

約1000年前、霞ヶ浦一帯は「香澄流海」と呼ばれ、香取海の一部として広がっていました。この時代の霞ヶ浦は現在の2~3倍の面積を持ち、海水が自由に流れ込む大規模な汽水域でした。

当時、霞ヶ浦は海洋生物が多く生息する豊かな漁場として地域の生活を支えていました。

その名残は現在も霞ヶ浦周辺に伝わる伝承や古文書に記されています。

しかし、利根川、鬼怒川、小貝川といった周囲の河川が大量の土砂を運び込んだことで、湾口が徐々に堆積し、海と隔てられていきました。結果として、霞ヶ浦は次第に現在の湖のような形状に変化していったのです。

このように、河川が運ぶ土砂の影響による地形変化が、霞ヶ浦の運命を大きく左右しました。

関東平野は古代の海底だった

さらに古い時代に遡ると、関東平野一帯は「古東京湾」と呼ばれる浅い海でした。この地域は、地球の気候変動によって氷期と間氷期を繰り返し経験しました。

氷期には海面が大幅に下がり陸地化しましたが、間氷期には再び海面が上昇し、海底となるというサイクルが続きました。このような気候変動の影響で、川が運んだ土砂が積もり、霞ヶ浦を含む関東平野の地形が徐々に形作られました。

霞ヶ浦が湖ではないと言われる理由

霞ヶ浦には一般的な湖の名前に見られる「湖」という文字が含まれていません。

この点は他の湖と比べても際立った特徴であり、その理由には歴史的背景や地形的な特性が深く関係しています。

「浦」が示す意味とは?

「浦」という言葉は、海や湖が陸地に入り込んだ入り江や海岸線を意味します。

霞ヶ浦は古代において海の一部であったため、「湖」ではなく「浦」という名前が付けられたと考えられています。

現在の霞ヶ浦は淡水湖として分類されていますが、名前にはその歴史的な名残が色濃く残っています。

この独特な名前は、霞ヶ浦が単なる湖ではなく、特異な地形的背景を持つことを物語っています。

潮が逆流する「流れ海」の特徴

8世紀に編纂された『常陸風土記』には、霞ヶ浦が「流れ海」と呼ばれていたことが記されています。

当時、霞ヶ浦には複数の河川が流れ込んでいましたが、満潮時には海水が逆流し、淡水と海水が混ざり合う独特の水域を形成していました。

このような動的な水の流れが「流れ海」という呼称を生む要因となったのです。

現在も霞ヶ浦は多くの河川からの水を受け入れており、その水域の動きはかつての姿を彷彿とさせます。

名前に残る「流れ海」という表現は、霞ヶ浦の独自性を象徴しています。

汽水湖へと変化した霞ヶ浦

霞ヶ浦はかつて海の一部として存在しながら、長い年月をかけて海水と淡水が混ざり合う汽水湖へと変化しました。

この過程は、霞ヶ浦の地理的な特徴を理解する上で欠かせないポイントです。

海水と淡水の交じり合う湖

霞ヶ浦には現在、56本もの河川が流れ込んでいます。

これらの河川が運ぶ淡水と、かつての海水の名残が混ざり合い、汽水湖としての性質が形成されました。

汽水湖は淡水と海水が交じり合うため、生態系が豊かで、多様な動植物が生息しています。

霞ヶ浦も例外ではなく、湖全体が独自の生態系を維持しています。

湖のようで湖でない、特異な地形

霞ヶ浦は広大な面積を持ちながら、その地形や成り立ちは他の湖とは大きく異なります。

古代の地理的特徴を引き継ぎながらも、汽水湖としての性質を保ち続けていることが、霞ヶ浦を特異な存在にしています。

そのため、「湖ではない」と表現されることも少なくありません。

「霞ヶ浦」の深さとその特徴

霞ヶ浦は面積が約220平方キロメートルに及び、日本で2番目に大きな湖として知られています。

その広さは琵琶湖に次ぎ、関東地方では圧倒的な存在感を誇ります。

しかし、その広大な面積に反して、霞ヶ浦の深さは非常に浅いことが特徴です。

平均水深はわずか4メートル、最も深い場所でも7メートル程度しかなく、全国的に見ても浅い湖の一つです。

この浅さが霞ヶ浦の地理的特徴を大きく際立たせる要因となっています。

浅い湖ならではの特徴

浅い湖である霞ヶ浦は、特有の環境変化を見せます。

まず、浅いために水温が急速に変化する傾向があります。

日中の日射が湖全体に影響を与えやすいため、気温が高い夏場には水温もすぐに上昇し、逆に冬場には急速に冷え込むことがあります。

このような水温の変化は湖内に生息する生物にとって大きな影響を与え、霞ヶ浦の生態系を形成する要因の一つとなっています。

また、浅い湖は風の影響を受けやすいという特徴も持っています。

霞ヶ浦では風によって湖水がかき混ぜられることで、湖底の堆積物が舞い上がり、湖全体の濁りを生むことがあります。

この現象は特に強風が吹く日や季節の変わり目に顕著であり、水質管理の課題としても注目されています。

多くの河川が流れ込む湖

霞ヶ浦には、周辺地域から56本もの河川が流れ込んでいます。

これにより、湖内には常に新しい水が供給されています。

一方で、霞ヶ浦から流れ出る水は利根川を経由して流れるため、出口が限られています。

このような地形的な特性は、霞ヶ浦を富栄養化しやすい環境にしています。

富栄養化とは、湖内に窒素やリンといった栄養塩類が過剰に蓄積される現象であり、これがプランクトンの異常繁殖を引き起こす原因となります。

霞ヶ浦では、水中のプランクトンが大量発生する「アオコ現象」がしばしば問題となり、湖水の透明度が低下することがあります。

このような環境変化は、漁業や観光業にも影響を及ぼすため、霞ヶ浦の水質管理において重要な課題とされています。

生態系への影響と管理の難しさ

霞ヶ浦の地形的な特性は、生態系にも影響を与えています。

例えば、浅い水深と多くの河川から流れ込む淡水は、湖内に独自の生態系を生み出しています。

湖底近くまで日光が届くため、水草が繁茂しやすい環境となり、水草を餌とする魚類や底生生物が豊富に生息しています。

一方で、浅さゆえに水温の急激な変化や富栄養化による酸素不足が発生しやすく、生物にとって厳しい環境になることもあります。

さらに、霞ヶ浦は漁業が盛んな湖であり、多種多様な魚が生息していますが、近年では外来種の侵入による生態系の変化も課題となっています。

ブルーギルやブラックバスといった外来魚は在来種を脅かし、霞ヶ浦の生態系全体に影響を与えています。

これに対処するため、捕獲活動や啓発活動が行われていますが、効果を上げるにはさらなる取り組みが必要とされています。

まとめ

霞ヶ浦は、かつては海の一部であり、長い年月を経て湖へと変化しました。その歴史的背景や独自の地形が、霞ヶ浦を他の湖とは一線を画す存在にしています。

現在も霞ヶ浦は利根川を通じて海と繋がり、多様な生態系を育む汽水湖としての特性を保っています。

その一方で、浅い水深や人間活動の影響により、水質の維持が課題となっています。

それでも、近年の取り組みにより少しずつ改善が見られ、霞ヶ浦の環境は回復しつつあります。

訪れる際には、この湖が持つ長い歴史や特異な地理的背景に思いを馳せ、その独自の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。

霞ヶ浦の名前に込められた「海の名残」は、私たちに自然の変遷と調和の重要性を教えてくれる存在なのです。